【事例紹介】遠くが見えにくいから遠近両用にする

こんばんは! プラオプ ハセガワです。

「なんだか最近遠くが見えにくい・・・。(近視の)度を上げなきゃいけないかな?」

実は問題はそんなに単純ではなかったりする事があります。

今日の事例のお客様は、顔を上げた時にテレビが見えにくいという訴えでした。

しかし、今ご使用のメガネで5m先の視力を測ってみると1.2が楽々と出ている。

もし、本当に近視の度が強くなっているとしたら、これはどういうことだろうか・・・?

ヒントになったのは「映画などの長い時間見ている時には見えにくさがない」というお話。

しかし、日常ではスマホをチェックしながらテレビを見るなんて事をみんなやっているんじゃないでしょか?

詳しく測定を行うと弱い近視と乱視。

両眼視機能(両目で世界を立体的に捉える機能)も調節機能(ピント合わせの機能)も測定のデータでは極めて正常。ピント合わせも目の前11cmまでできてしまう。むしろ非常にレベルの高いデータが出てきます。

いったい何が問題なのでしょうか?

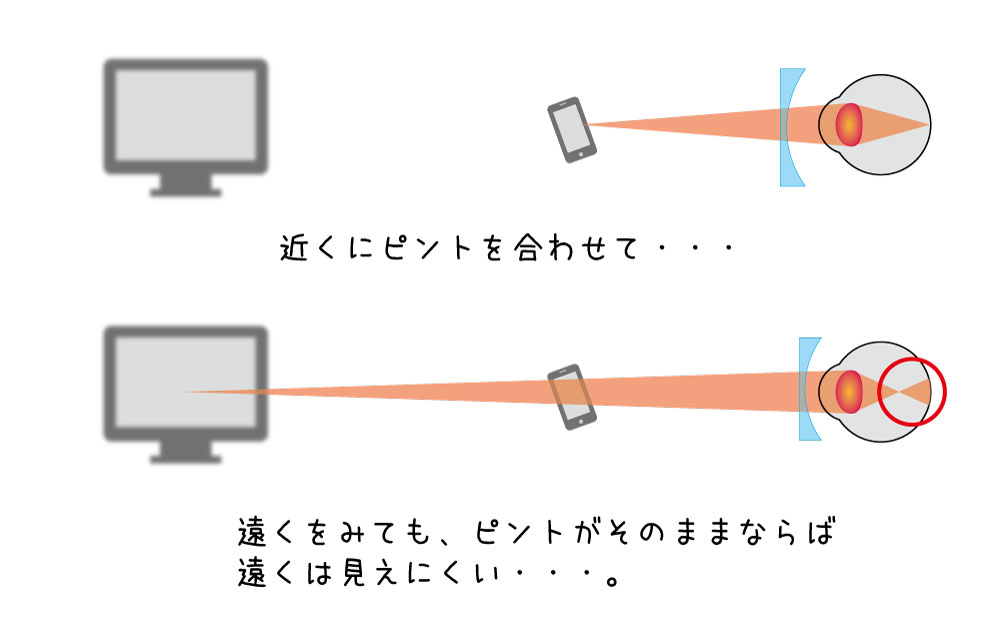

結論から言うと、近くを見るためにはピント合わせを行うわけですが、それが遠くを見た時にすぐに抜けない。だから遠くにピントが合わないからテレビが見えにくい・・・と言う事が起きていたようなのです。

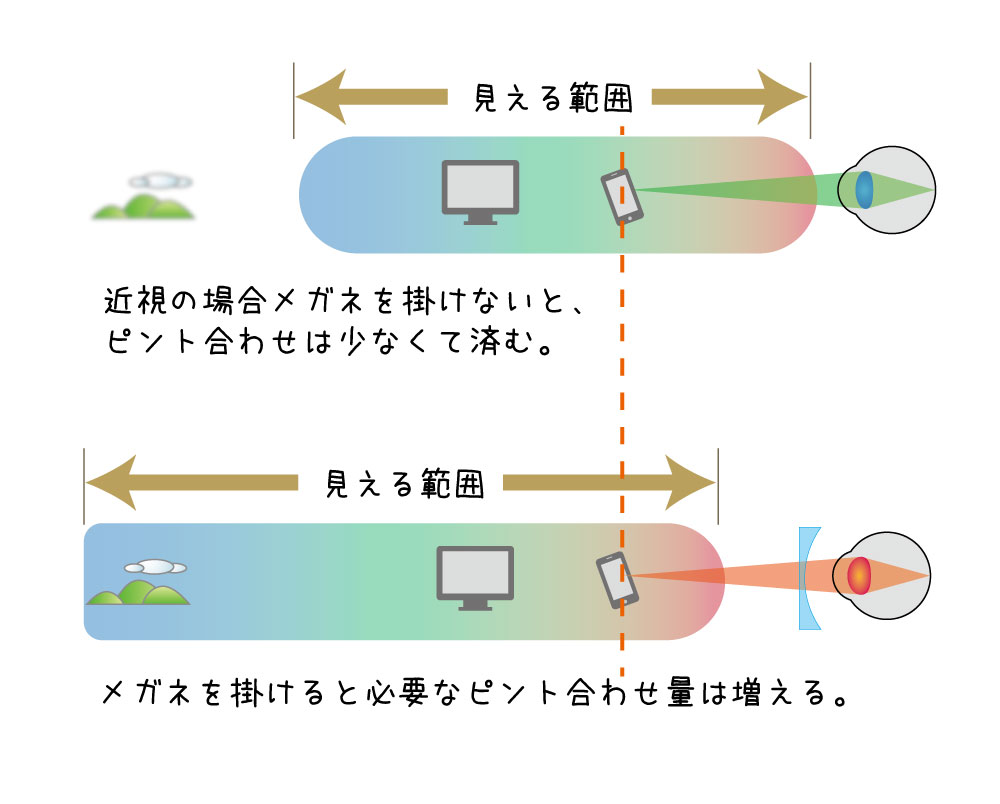

弱い近視ゆえ、メガネの必要性があまりない。だから近くの作業が中心のときはメガネを使わない。そのときはあまりピント合わせをしなくて良い。

ところが、遠くにあるテレビを見るために近視のメガネをかけると、メガネ越しではスマホを見る時に何も掛けていない時よりも沢山のピント合わせをしなくてはいけません。

僕みたいに老眼ならば、スマホを見た時に「あ!見えない。メガネ外そー!」となるわけですが、ピントが合わせられるのでメガネをわざわざ外したりはしないでしょう。

手元に合ったピントが、顔を上げて遠くのテレビを見た時に「スッ!」と遠くに移動してくれない・・・としたら・・・。

で、プラオプの秘密(でもないけど)兵器。テレビ番組でも何度か取り上げられております「調節機能測定装置」通称「アコモレフ」で調べてみました。

すると大変と特徴的なデータが。

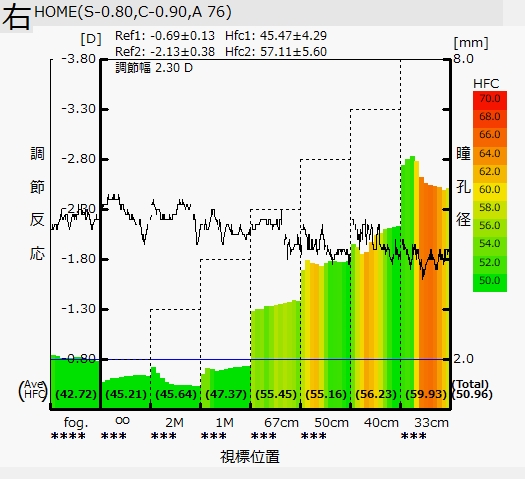

こちらが右目のデータ。

横軸はピント合わせの距離、縦軸はその反応量です。もし完璧なピント合わせができていると点線のような階段状のグラフになるのですが、人は距離に合わせた完全なピント合わせを行いませんから、少し低い階段状になるのが普通なので割と良いデータに見えます。(ちょっと33cmがしんどいかな?)

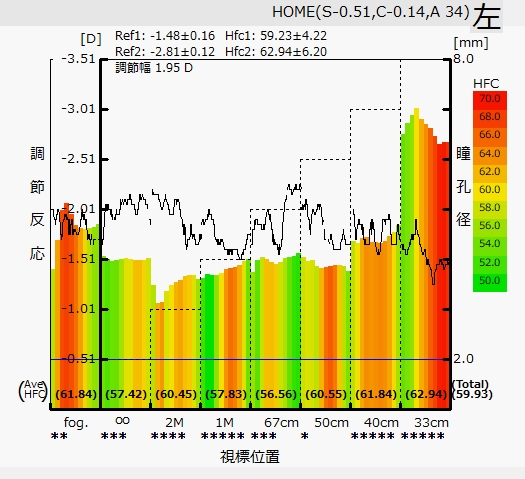

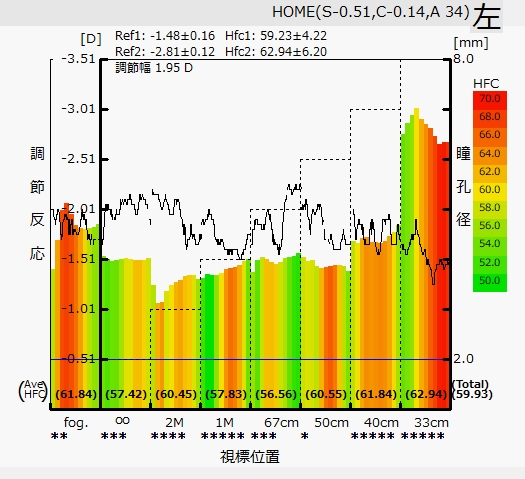

ところがこちらの左目。

最初っから、やらなくていい余計なピント合わせを行っているというデータが出ています。

これは単純に左目にだけピント合わせが上手くできていない・・・という事ではないようです。

左右の目は神経で繋がっています。つまり右目がピント合わせをしたら左目も隠していたとしてもピント合わせを行なっています。

右目を測定して負担を掛けたすぐ後に左を測っているので、これはピント合わせがすぐに抜けきれないで残っている事を表していると思われるわけです。

ではどのようにしたら問題を軽減できるでしょうか?

それはメガネを掛けていて近くを見た時の負担が小さくなれば良さそうです。

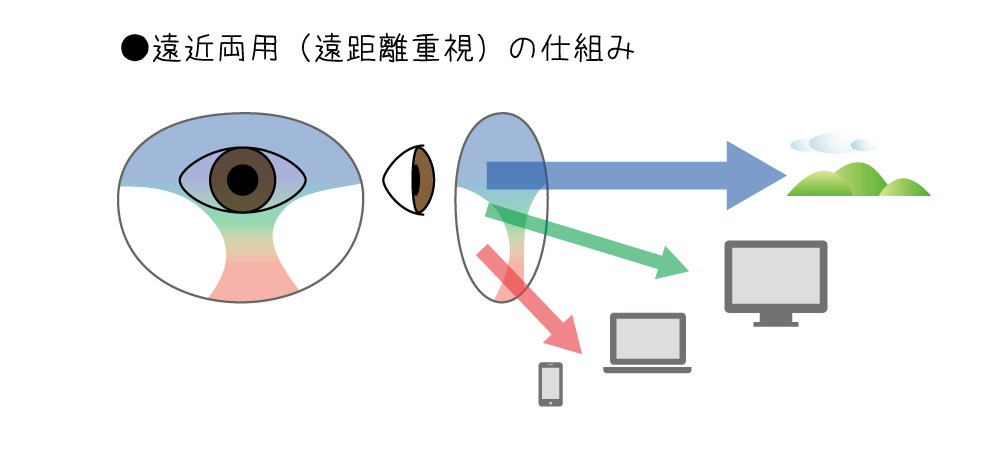

今まで通りの使い方で何気なく近くを見た時のピント合わせの負担をサポートをする。となると遠近両用が役に立ちそうです。

結局、遠くを見る為の近視度数は今までとほぼ同じ、手元を見た時には裸眼のときと同じようになる位サポートするような度数の遠近両用をあつらえました。

結果はいままでよりも「近くから遠くを見た時」のピント合わせの抜けのスピードが早くなったことで遠くの見え方の落ち込みが小さくなり、結果遠くも見え方が改善されたようでした。

手元が見えにくいから「遠近両用」にしたのではなく、ピント合わせの負担を軽くし、抜けやすくする事で「遠くが見えやすくなる」という使い方をしたわけです。

このようなケースの場合は若い方でも遠近両用が役に立つわけで、問題を解決するのに適したレンズがたまたま遠近両用なんだと考えたら、遠近両用を選ぶのに年齢は関係ないのかもしれません。(サポートレンズと呼ばれるものは弱い遠近両用と同じ仕組みです)

「遠くが見えにくくなったから遠くの(近視の)度数を上げる」と逆に問題を大きくしてしまうこともあるよ!!

というお話でした。

近くも遠くもよく見えるメガネが欲しいとおもっています。まはり、無理なはなしでしょうか。眼科で視力を計ってもらい、処方箋を持っていき作ってもらうのですが、手でメガネを持ち上げると遠くが鮮明に見えたりと、煩わしい眼鏡生活を送っています。緑内障もあるので、眼鏡作りは慎重に考えています。フレームの形もスクエア型がにあうのかなと思っていますが、プロの目で選んで貰うのもよいですね。

浅野様

コメントありがとうございます。

内容を拝読すると老視があるとお見受けしますが「遠くも近くもよく見えるメガネ」を望む場合「遠近両用」のようなレンズを基本的に使用することになると思います。

しかし、遠近両用は完璧ではありません。老眼のなかった状態と全く同じ状態を作れるわけではありません。

あくまで「道具」ですのでその特徴と限界、使用法をご理解いただく事が快適さにつながります。

私も老眼で遠視です。「遠近両用」がなければ遠くと近くを同時に見るという、いわば当たり前の生活ができませんので「遠近両用」は必要不可欠な道具です。

普段はそれだけで遠くも近くもよく見えてほぼ満足ですが、近くだけを長時間しっかりみたいといった時には「手元専用」などに使い分けております。

処方箋がどのような指示になっているかわかりませんが、単に見える事だけでなく、生活の質を維持する事こそが眼鏡の役割だと思っております。

なにかお手伝いできる事がございましたらご相談お待ちしております。